-

-

人は学ぶ人と学ばない人に分かれる

「私は人間を弱者と強者、成功者と失敗者とには分けない。……学ぶ人と学ばない人とに分ける」 社会学者ベンジャミン・バーバーの言葉です。 この言葉、とても良くないですか!? & ...

-

-

実践する帝王学!「聞く力」の本当の意味

多くの成功者、経済的に自由な人や、生まれ付きお金持ちな人、大富豪などが実践し学ぶ「帝王学」の中にも、聞き上手である事の教えが組み込まれています。 帝王学とは、王になる者が学ぶ、王にふさわ ...

-

-

簡単!具体的に理想のパートナーと出会う方法

突然ですが、理想のパートナーと出会えていますか? それとも、理想のパートナーに未だ出会えていませんか?? 個人コンサルを受けて頂いている何人かの人から、 「理想の相手に出会 ...

-

-

今日の終わりにありがとうを数えよう!

「今日の終わりにありがとうを数えよう!」 素敵な言葉ですよね。(*'▽') 実はこのフレーズ、槇原敬之さんの歌なんです。 松本零士さんとの裁判や、覚せい剤の事件等、世間を騒がせたこともあ ...

-

-

TQMに必要な14のエッセンス★デミング博士に学ぼう④最終回

今回は最終回です。TQMに必要な14のエッセンスを紹介します。 今回もデミング博士に学んでいきましょう! 過去記事を未だ読んでいない人は先にコチラから デミング博士に学ぼう① デミング博 ...

-

-

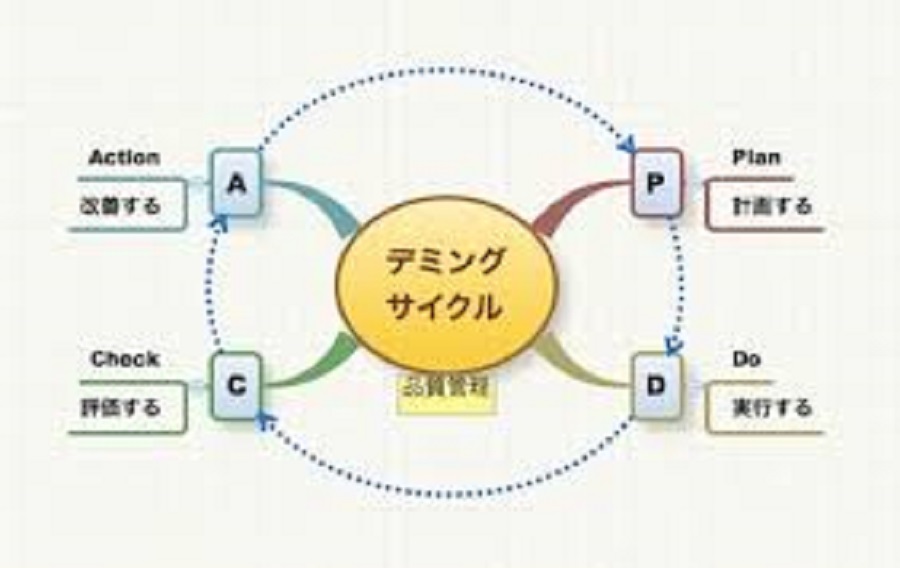

PDCA(デミング・サイクル)★デミング博士に学ぼう③

今回はPDCAの話です。もともとはデミング・サイクルと呼ばれていました。 今回もデミング博士に学んでいきましょう! 過去記事を未だ読んでいない人は先にコチラから デミング博士に学ぼう① ...

-

-

TQMとQCサークル活動 ★ W.エドワード・デミング博士に学ぼう!

2017/1/16 QCサークル, TQM, W.エドワード・デミング博士, Win-Win, フレデリック・テーラー, 終身雇用

TQMとかQCサークル活動って、結構多くの会社で導入されていますし、言葉としては聞いたことがある人も多いかと思います。 でも、その成り立ちって知っていますか・・・? W・エドワード・デミング博士って知 ...

-

-

努力は報われるのか?キツイなぁと思ったときに考える5選

「努力は報われるのか?」とか、「まじめな人は損をする」、そんな話聞いたことありますよね!? 大切なのは頑張るのではなく、何をどう頑張るかだ!と言う人も居ます。 確かに盲目的に、がむしゃら ...

-

-

人生はあっと言う間だから、目の前を見て生活しましょう!カーネルサンダースに学ぼう!

人生はあっと言う間なのに、みんな前を向いて生きていない事に気付きました。 この前、電車に乗っていたのですが、驚くほど多くの方が手元のスマホを見てたんです。 もっと目の前の現実に生きた方が ...

-

-

臆病者の目には敵が常に大軍に見える!織田信長の言葉に学ぶ

諸説ありますが織田信長が、「臆病者の目には敵が常に大軍に見える」と桶狭間の戦いの際に語ったとされる言葉です。 桶狭間の戦いでは25,000人もの大軍を、わずか1/10の兵力で打ち破っています。 この言 ...